Guyane et Martinique : Spécificités, Adaptations et Enjeux Postcoloniaux

À l’heure où les enjeux environnementaux, démographiques et sociaux redéfinissent les contours de nos espaces urbains, il est essentiel de se pencher sur la manière dont les territoires ultramarins et amazonien se réapproprient leur urbanité. Héritiers d’un passé colonial douloureux, marqués par la dépossession et l’exploitation, ces territoires – en Guyane et en Martinique – offrent aujourd’hui des laboratoires vivants d’expérimentation et d’innovation. Plutôt que de se contenter de réhabiliter un bâti laissé en héritage des résidus coloniaux, des initiatives audacieuses redessinent les espaces urbains pour les transformer en lieux de vie attractifs, résilients et porteurs d’une identité retrouvée. Cet article présente divers cas concrets de revitalisation et de projets d’aménagement réussis, tout en soulevant les thématiques sociétales actuelles qui pourraient esquisser des trajectoires futures décoloniales et inclusives.

1. Contextes et défis spécifiques des territoires ultramarins et amazonien

Les territoires de la Guyane et de la Martinique, bien que parties intégrantes de la République française, demeurent le reflet d’un passé colonial dont les traces se font encore sentir dans l’urbanisme et la gouvernance. En Martinique, l’insularité s’entrelace avec une histoire marquée par l’esclavage et la colonisation, laissant derrière elle des structures urbaines concentrées autour des centres historiques – Fort-de-France, La Trinité – et une pression touristique qui tend à effacer les mémoires du passé. En Guyane, la vaste étendue de forêts et l’influence de l’environnement amazonien imposent des modèles d’aménagement qui doivent, d’une part, respecter la biodiversité et, d’autre part, répondre aux besoins d’un territoire marqué par l’héritage de la colonisation, caractérisé par la dispersion des implantations et l’exclusion historique de certaines populations.

Les défis communs à ces territoires incluent la vulnérabilité aux aléas climatiques, la nécessité de concilier développement économique et préservation de l’environnement, ainsi que la modernisation des infrastructures tout en respectant le patrimoine culturel et historique. Dans ce contexte, les projets de revitalisation urbaine ne se limitent pas à la rénovation du bâti existant ; ils visent à instaurer une dynamique de transformation socio-économique intégrée qui répare en partie les injustices du passé et ouvre la voie à une urbanité résiliente et ancrée dans la mémoire collective.

2. Cas concrets de revitalisation urbaine en Martinique

A. Le renouvellement urbain de Fort-de-France

Depuis 2015, Fort-de-France a lancé un vaste programme de redynamisation de son centre-ville. Le projet « Cœur de Ville Durable » vise la réhabilitation des quartiers historiques, marqués par des infrastructures vieillissantes et des inégalités sociales persistantes. La transformation de la Savane en un espace public réapproprié par les habitants est emblématique : des zones piétonnisées, des espaces verts réhabilités, et des marchés locaux dynamisent la vie urbaine (Collectivité Territoriale de Martinique, 2020).

Ce projet s’appuie sur des financements européens et nationaux, mais surtout sur l’engagement des collectifs citoyens qui dénoncent les logiques de gentrification. L’association ATIPA, par exemple, milite pour une urbanisation inclusive, en intégrant des logements sociaux de qualité et des espaces culturels accessibles (Municipalité de La Trinité, 2022).

B. La revitalisation de La Trinité et la valorisation du patrimoine

La Trinité a choisi une démarche participative pour revaloriser son centre historique. Le projet « Mémoire et Avenir » mobilise les habitants, les associations et les artistes locaux pour transformer des friches urbaines en lieux de vie communautaires. L’organisation d’ateliers de co-conception, de fresques murales racontant l’histoire locale, et la création de jardins partagés illustrent une volonté de redonner un sens collectif à l’espace public. De plus, des espaces de rencontre intergénérationnels ont été aménagés, favorisant les échanges entre les différentes composantes de la communauté.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de résilience sociale et culturelle, en valorisant le patrimoine immatériel et en encourageant la transmission des savoirs traditionnels. La Trinité devient ainsi un exemple de revitalisation où la mémoire collective et l’innovation urbaine coexistent harmonieusement.

3. Expériences de développement urbain en Guyane

A. Le Projet de Réaménagement de Cayenne

Le centre-ville de Cayenne a bénéficié d’un programme de réaménagement axé sur la mobilité durable et la cohésion sociale. Le projet « Cayenne, Ville Inclusive » intègre des pistes cyclables, des réseaux de transport en commun améliorés et des espaces de rencontre interculturels. La place des Palmistes, autrefois délaissée, est devenue un véritable cœur urbain, animé par des marchés, des concerts, des festivals locaux et des événements culturels favorisant le vivre-ensemble.

En complément, des initiatives d’économie solidaire ont été mises en place, telles que des marchés de producteurs locaux et des ateliers de formation professionnelle. Ces actions renforcent l’autonomie économique des habitants et contribuent à un développement urbain plus équilibré et inclusif.

B. L’intégration de l’environnement amazonien dans l’aménagement de Kourou

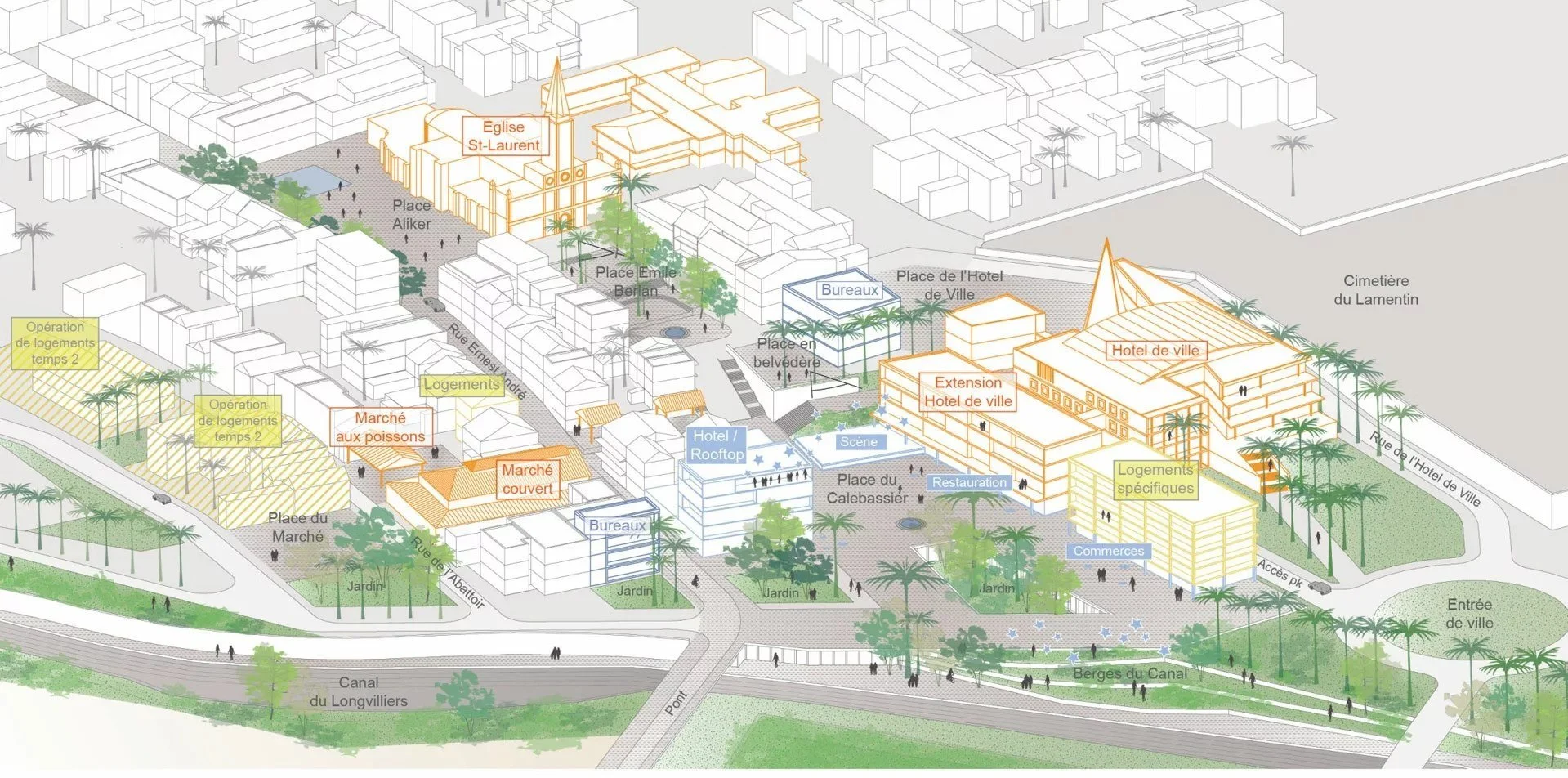

Le centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane bénéficie d'un projet ambitieux de rénovation urbaine, incluant la création de rues piétonnes, d'espaces verts, d'une médiathèque et d'un marché modernisé, afin d'améliorer le cadre de vie des habitants face à une croissance démographique rapide.

Kourou, au-delà de son image liée au centre spatial, développe des projets d’aménagement respectueux de l’environnement amazonien. Le projet « Ville et Forêt Connectées » vise à créer des corridors écologiques reliant les quartiers urbains à la forêt, favorisant la biodiversité et l’éducation environnementale. Des écoles intègrent des programmes de sensibilisation à l’écologie urbaine, renforçant le lien entre les jeunes et leur territoire. En parallèle, des initiatives de permaculture urbaine émergent, impliquant les habitants dans des pratiques durables (Agence Régionale de la Biodiversité de Guyane, 2023).

Cette approche permet de concilier développement urbain et préservation des écosystèmes, tout en intégrant les savoirs des communautés autochtones sur la gestion des ressources naturelles. Kourou devient ainsi un modèle de ville résiliente et écologique.

4. Adaptations spécifiques aux contextes insulaires et amazonien

Les projets mentionnés montrent l’importance d’adapter les stratégies d’aménagement aux réalités locales. En Martinique, l’insularité impose une gestion optimisée des ressources naturelles, notamment l’eau et l’énergie, et une attention particulière aux risques climatiques. En Guyane, la préservation de la biodiversité et l’intégration des savoirs autochtones enrichissent les pratiques urbanistiques, en favorisant des approches plus durables et respectueuses des écosystèmes (INSEE Martinique, 2020).

L’adaptation passe également par la mise en place de politiques publiques plus inclusives, qui tiennent compte des spécificités culturelles, sociales et environnementales de chaque territoire. L’innovation urbaine y trouve un terrain propice, où les solutions hybrides et participatives prennent tout leur sens (CGET, 2022).

5. Vers des trajectoires futures

Transition Écologique et Justice Environnementale : Les projets d’aménagement peuvent devenir des leviers de justice environnementale, en réduisant les inégalités d’accès aux ressources et en promouvant des modes de vie durables (Ministère de la Transition Écologique, 2021).

Gouvernance Participative : L’implication des habitants est essentielle pour des projets durables et inclusifs. La co-construction des politiques urbaines avec les citoyens renforce la légitimité et l’efficacité des actions menées. (Observatoire des Territoires, 2022).

Hybridation des Savoirs : L’intégration des savoirs traditionnels, des pratiques locales et des technologies contemporaines ouvre des voies d’innovation, adaptées aux défis spécifiques des territoires ultramarins et amazoniens (UNESCO, 2020).